Inceneritore del Gerbido

A seguire su questa pagina vogliamo fornirti qualche informazione in più sull'enorme impianto costruito alle porte di Torino, grazie alle scelte della solita politica (comunale, provinciale, regionale e nazionale) che pensa più alle poltrone, agli appalti ed ai suoi affari che non alla salute dei cittadini ed alla qualità della vita.

Al fondo, qualche informazione d'attualità, perchè a febbraio 2025 la Regione Piemonte sembra intenzionata a ingrandire l'inceneritore raddoppiando l'inquinamento originariamente previsto.

Vengono presentati tutti dati ufficiali e dotati di fonti scientifiche e tecniche, non ipotesi o teorie. Sono numeri e fatti di cui TV e giornali non parlano mai perché preferiscono fare propaganda, spacciando per "sicuro" e "salutare" ciò che è invece pericoloso ed altamente nocivo.

Vediamo perché e rispondiamo a qualche domanda.

Quanti rifiuti si bruciano?

Il progetto prevedeva di bruciare ogni anno almeno 421'000 tonnellate di rifiuti, con possibilità di aumento (l'impianto è stato sovradimensionato grazie a Saitta e Chiamparino, ed è tecnicamente in grado di bruciare più rifiuti). Questa quantità era originariamente calcolata come il 50% dei rifiuti non differenziati della metà sud della Provincia di Torino, ma era già una violazione del decreto Ronchi e poi del successivo Codice dell'Ambiente (d.lgs 152/2006), che all'art. 205 prevedeva l'obbligo di raggiungere il 65% di raccolta differenziata entro il 2012.

Obbligo ovviamente disatteso e che si è fatto di tutto per non raggiungere. La politica al servizio degli affari sporchi. Tutto ciò, mentre ad aprile 2012 il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione per introdurre il "divieto di incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati o compostati" (comma 32).

Grazie al decreto cosiddetto “Sblocca Italia” voluto da Renzi, questo quantitativo è salito presto a circa 500mila tonnellate (+20%), con un aumento dei guadagni per i privati proprietari dell’impianto stimato in 7 milioni di euro all’anno: infatti oggi a Torino si smaltiscono anche circa 70'000 tonnellate di rifiuti della Liguria.

Al 2025, secondo il sito del gestore, i rifiuti bruciati ammontano a 565’000 (604.532 nel 2022) tonnellate/anno, cioè il 34% in più di quanto originariamente autorizzato. Intanto Torino e la pianura padana soffocano nelle polveri…

Emissioni? oltre 10 milioni di metri cubi di fumi al giorno!

Secondo il progetto originario presentato da TRM (società proprietaria dell'impianto del Gerbido, originariamente pubblica ma immediatamente privatizzata), l'inceneritore emette ogni giorno dalla ciminiera 10'080'000 di metri cubi di fumi tossici.

Questo dato non viene mai esplicitamente dichiarato per intero, neanche sui documenti tecnici: si parla di 140'000 mc all'ora per ciascuna delle 3 canne di cui è composta la ciminiera. La moltiplicazione è banale, ma evidentemente i promotori ed i loro sponsor politici hanno moltissima paura di dire quali sono i numeri totali in gioco. I valori dichiarati da TRM per le sostanze inquinanti vanno quindi moltiplicati per... 10 milioni!! E questo ogni giorno. Partendo da numeri espressi in "zero virgola qualcosa", si arriva a:

- 300 kg di ossido di carbonio (CO) al giorno

- 700 kg di ossidi di azoto (NOx) al giorno

- 50 kg di acido cloridrico (HCl) al giorno

- 100 kg di anidride solforosa (SO2) al giorno

E molti altri ancora sono gli inquinanti emessi. Molti di essi non si vedevano a Torino e dintorni dagli anni ’70!!! Evviva il progresso!

Con l'aumento del quantitativo di rifiuti bruciato stabilito dal decreto "Sblocca Italia", aumentano anche i fumi, fino ad un valore che possiamo stimare in 12-13 milioni di metri cubi al giorno.

Diossine e metalli pesanti? Quanti ne volete!

TRM ammette che c'è emissione di diossine, furani, policlorobifenili (PCB), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e metalli pesanti. Queste sostanze sono dette “microinquinanti” perché sono altamente cancerogene anche in dosi piccolissime, cioè di miliardesimi di grammo (o nanogrammi). Sempre secondo i dati ufficiali dello Studio d'Impatto Ambientale di TRM, l'inceneritore emette ogni giorno almeno:

- 0.5 kg di mercurio

- 0.3 kg di arsenico, cromo, piombo, nickel, cobalto ed altri metalli pesanti

- 100 g di idrocarburi policiclici aromatici

- 1 mg di diossine/furani al giorno cioè un milione di nanogrammi (ng) o un miliardo di picogrammi (pg).

Si tenga presente che, secondo le stime dell'Unione europea del 2001, la produzione d'acciaio nell'intera Europa ha prodotto 350 g (trecentocinquanta grammi!) di diossine*. A Seveso, la concentrazione massima assoluta riscontrata al suolo dopo l'incidente fu di 580.4 μg/mq (microgrammi al metro quadrato di terreno)*.

l limite massimo di presenza di diossine negli alimenti è oggi variabile (a seconda dell'alimento) fra 0.006 e 0.001 ng per grammo di alimento (da 1 a 6 picogrammi per grammo)*.

Per comprendere meglio questi numeri, ricordiamo che un milligrammo (mg) è 1/1000 di grammo, un microgrammo (μg) è un millesimo di milligrammo (o un milionesimo di grammo), un nanogrammo (ng) è un milionesimo di milligrammo (o miliardesimo di grammo), ed un picogrammo (pg) è un miliardesimo di milligrammo (o un millesimo di miliardesimo di grammo).

* Dati da: APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - Diossine Furani e PCB – Febbraio 2006 - ISBN 88-448-0173-6

Polveri sottili (PM10): come 6 milioni di km con un'auto euro5/6!

Sembrerà strano, ma l'inceneritore non deve rispettare nessun limite per il PM10 o il PM2,5. La vostra automobile invece si. A titolo d'esempio, un'auto diesel euro5 o euro6 (dall’utilitaria al mega-SUV) non può emettere più di 5 mg/km (millesimi di grammo ogni km) di PM10. L'inceneritore per legge può emettere 10 mg/mc (millesimi di grammo per metro cubo di fumi), ma "garantisce" che ne emette solo 3. Meno di un'auto? No! Infatti dipende da quanti metri cubi di fumi emette! E visto che come s'è detto sopra sono 10 milioni i mc emessi al giorno, è facile calcolare che per fare le stesse emissioni di UN giorno di inceneritore un'auto diesel euro5 o 6 deve fare ben 6 milioni di chilometri.

L'inceneritore inoltre non non ha limiti specifici per il PM10, ma solo per le “polveri sospese totali”, senza distinguere quanto queste polveri sono fini. Ma come è ormai stato dimostrato ed certificato anche dall'OMS, le polveri sono tanto più pericolose quanto più sono fini, perché penetrano più a fondo nei polmoni.

Inoltre le polveri non sono tutte uguali né sono pericolose di per sé: dipende dalle sostanze di cui sono fatte. La polvere di cacao o farina non è come lo scarico delle auto. Allo stesso modo la polvere derivante dalla combustione del gasolio nelle automobili di certo è meno tossica di quella di un inceneritore, perché il gasolio bene o male è una sostanza uniforme e controllata, e non un miscuglio indifferenziato di rifiuti vari (plastiche, batterie, inchiostri, apparecchi elettronici, pneumatici, schifezze varie) come quello che brucia l'inceneritore.

Le polveri dell'inceneritore contengono diossine, furani, PCB, metalli pesanti ecc. Infatti quelle raccolte dai filtri sono classificate come “rifiuti pericolosi”. Molto peggio che i tanto criticati diesel. Ciò che i filtri non trattengono, sono quindi rifiuti pericolosi, e ne vengono emessi almeno 30 kg al giorno (dato di progetto). La normativa (d.lgs 133/2015) comunque permette al “nostro” inceneritore di emettere “legalmente” fino a 100 kg/giorno. Fate un bel respiro!

E queste quantità sono il risultato del "filtraggio del 99,9% delle polveri" che viene publicizzato da TRM, giornali e TV come risultato dei sistemi di "depurazione dei fumi": già solo lo 0,1% rimanente quindi sono quantità di polveri altissime!

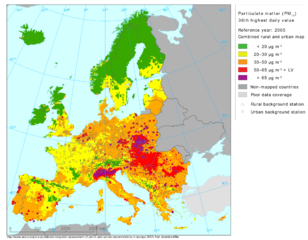

Infine, la pianura padana, essendo circondata da alte montagne, favorisce la concentrazione degli inquinanti: in altre situazioni i fumi si disperderebbero (vedi altri inceneritori installati in luoghi più aperti e ventosi o sulle coste), mentre nel nord Italia questi fumi ristagnano. Quando i soliti propagandisti vi raccontano di altri inceneritori in giro per l'Europa, si dimenticano di dirvi questo importante particolare: noi siamo chiusi in una camera a gas. Oltretutto, perchè si limitano i motori diesel, e non gli inceneritori di tutta la pianura padana, che producono polveri molto più pericolose?

Le emissioni rispettano i limiti?

Premesso che i valori sopra indicati sono quelli più ottimistici e che la normativa vigente permette "legalmente" di avere fumi anche 10 volte più contaminati, sempre "nel rispetto dei limiti", purtroppo i fatti hanno mostrato fin da subito (vedi incidenti del 2013 e 2014) che spesso le emissioni "sforano" anche questi limiti già molto permissivi.

Inoltre, è bene ricordare un aspetto importantissimo: i “limiti di legge” dicono solo quanto possono essere “sporchi” i fumi (mg di sostanza inquinante per metro cubo di fumi)… NON esiste nessun limite a QUANTO fumo può essere emesso! I 10 milioni di mc di fumi al giorno possono diventare 100 o anche 1000 milioni, senza violare NESSUNA LEGGE. Un po' come se, parlando di inquinamento prodotto dal traffico veicolare, si parlasse solo di valori euro2-3-4 senza preoccuparsi minimamente se circolano 10 automobili o 10 milioni.

Quindi, quando TRM, il Comune, la Provincia, la Regione o l'ARPA cercano di tranquillizzarvi dicendo che “l'inceneritore rispetta i limiti di legge”, vi stanno prendendo in giro: si dimenticano di dirvi che il limite più importante (la quantità totale di inquinanti) non è previsto dalla legge!!!

In ogni caso, per metalli pesanti e microinquinanti organici (diossine, furani, IPA, PCB) i controlli definiti "in continuo" secondo TRM sono in realtà "una volta al mese". Lo dice ufficialmente l'ARPA.

Incidenti? Già avvenuti, nel silenzio dei mezzi d'informazione!

Purtroppo fin dall'inizio (2013) l'attività dell'inceneritore è stata segnata da due incidenti con emissioni totalmente fuori controllo e problemi che hanno portato l'ARPA a denunciare alla magistratura il comportamento di TRM, la società di gestione. Nelle pagine relative all'incidente del 2-3 maggio 2013, a quello del 10-11 luglio 2013 ed alla segnalazione dell'ARPA sono disponibili più informazioni sui fatti avvenuti, ovviamente minimizzate da TRM e dai suoi sponsor politici.

Altri incidenti (fra i molti) si sono verificati il 23 novembre 2013 ed a Natale 2013. Cerchiamo di tenere traccia qui... ma non riusciamo a riportarli tutti, sono troppi!!

In ogni caso, la scarsa correttezza di chi gestisce l'impianto e la pericolosità delle emissioni sono sotto gli occhi di tutti: se il buongiorno si vede dal mattino siamo proprio messi male...

Le discariche spariscono? NO!

L'inceneritore viene fatto per eliminare le discariche? Questa è un'altra favola (o fake news, come si dice oggi!) che vi raccontano. In realtà il progetto prevede che si porti in varie discariche:

- 110-120 tonnellate di ceneri pesanti (ritenute nocive)

- 9-10 t di ceneri volanti (rifiuti pericolosi)

- 5-7 t di prodotti sodici residui (polveri separate dal filtro a maniche, rifiuti pericolosi).

Tutto ciò, sempre "al giorno". Poi, moltiplicate per 365 e per almeno 20 anni di funzionamento previsto. Ovviamente il volume di materiale risulta ridotto, ma la tossicità è maggiore.

Con l'aumento di circa il 20% dei rifiuti bruciati, permesso dal decreto "Sblocca Italia" di Renzi, naturalmente queste quantità dal 2014 sono aumentate: a Torino si smaltiscono anche i rifiuti della Liguria, governata dal centro-destra. Insomma, destra o sinistra gli affari sono affari...

Acqua e metano: altre risorse sprecate

L'inceneritore non spreca solo materiali che potrebbero essere riciclati e recuperati. Consuma anche preziose risorse vergini ed energia. In particolare il progetto di TRM prevede il consumo di:

- 1 milione di metri cubi d'acqua di falda all'anno

- 1,6 milioni di metri cubi di metano all'anno

Naturalmente, l'acqua di scarico è inquinata dalle stesse sostanze presenti nei fumi del camino, anche se questo dato non viene divulgato e non se ne parla mai.

Piano rifiuti regionale (2025)

La Regione, non soddisfatta dei veleni e delle polveri che appestano l’aria di Torino e della pianura padana, sta da qualche anno cercando insistentemente di aumentare le dimensioni del gerbido. Il progetto prevede di aggiungere alle 550’000-600’000 tonnellate bruciate attualmente ogni anno altre 250’000 tonnellate. Ricordiamo che in origine il progetto prevedeva 421’000 tonnellate, ora si passerebbe a oltre 850’000. In pratica, un raddoppio dei veleni e delle polveri emesse.

Nel frattempo migliaia di cittadini si vedono bloccare le proprie auto in garage ogni inverno. Le emissioni (enormi) dell’inceneritore invece fruttano milioni di euro alle tasche sia di privati (IREN) che del Comune di Torino, per cui tutto autorizzato allegramente: l’ecologia e l’ambientalismo valgono solo quando si tratta di limitare la circolazione dei cittadini e dei diesel euro4 o euro 5. Ipocrisia pura in nome dell’arricchimento.

Quali e quante sostanze entrano ed escono dall'impianto?

Il flusso di massa dell'impianto è stato definito, sulla base dei dati di progetto, dal Politecnico di Torino. Puoi trovare i dati tecnici in questa pagina.

Aumento della tariffa rifiuti e della bolletta elettrica

Prima del 2013 Torino ha smaltito i rifiuti in discarica ad un costo di circa 70 €/tonnellata, e già le bollette erano care.

Per il conferimento all'inceneritore inizialmente era previsto un costo di 97 €/tonn (+ 38%), ma oggi si parla invece di 107 €/tonn (+ 53%). La nuova proprietà (IREN, che ha comprato TRM dal Comune) nel suo inceneritore di Parma, ha chiesto 169 €/tonn… Chissà che non decida di alzare il prezzo anche a Torino!

Per quanto riguarda la bolletta elettrica, forse non tutti sanno che l'inceneritore di Torino “pesa” anche su quella. Da molti anni vengono prelevati dalle bollette degli italiani i cosiddetti "incentivi CIP6" e successivamente i "certificati verdi" (decreto Bersani 79/1999), che dovevano servire a promuovere -giustamente- le energie rinnovabili e pulite. Ma la politica sporca ed affaristica è risuscita a dirottare questi fondi, ed oggi quei soldi finiscono in gran parte a finanziare impianti inquinanti come inceneritori o raffinerie. Insomma, paga e crepa.

Dove si trova l'inceneritore di Torino?

L'inceneritore si trova sul territorio del Comune di Torino, in una zona vicinissima ai Comuni di Beinasco, Rivoli, Orbassano, Collegno, Grugliasco, Rivalta, Nichelino ecc. Secondo le simulazioni di dispersione degli inquinanti effettuate dall'ARPA, i fumi possono però arrivare a molte decine di chilometri di distanza, arrivando anche oltre dalla parte opposta di Torino, verso Piossasco, Cumina, Pecetto, Leinì ecc. Le ricadute avvelenano non solo l'aria, ma contaminano anche i terreni e quindi le produzioni agricole e lattiero-casearie in un'area estremamente vasta. Addirittura in alcuni casi ci sono più ricadute di sostanze inquinanti lontano che non a pochi km di distanza.

Insomma, "stare lontani" non basta anche perchè la pianura torinese è molto chiusa e i fumi ristagnano e continuano a girare per la pianura padana.

Le alternative esistono!

Molte città, anche di discrete dimensioni, raggiungono livelli di raccolta differenziata anche oltre il 70% (vedi Novara); addirittura città molto più grandi di Torino, come San Francisco (USA) hanno adottato la strategia "rifiuti zero", raggiungendo l'80% di raccolta differenziata nel 2012.

A tal proposito consigliamo la visione di questo interessante filmato tratto dal programma TV "Presa Diretta"

Torino e Provincia invece hanno livelli di raccolta differenziata molto più bassi, sotto il 50%, e si è fatto (e speso) pochissimo per migliorare, mentre per l'inceneritore si spendono centinaia di milioni di euro. Come mai? Si vuole avere più rifiuti da bruciare per lucrare sulla salute dei Cittadini? Forse è per questo che sulla raccolta differenziata si investe un centesimo dei soldi investiti nell'inceneritore? Per i rifiuti indifferenziati residui, il trattamento a freddo costa meno, è più ecologico, è più moderno, dà più lavoro, non fa venire il cancro... allora perché i nostri politici insistono con gli inceneritori?

Nelle pagine indicate a lato, puoi approfondire alcuni argomenti sulla storia, su chi ha voluto, su chi gestisce l'inceneritore del Gerbido di Torino.